Was mich immer wieder begeistert, sind crossdisziplinäre Fragen. Wenn man in zwei so unterschiedlichen Wissenschaftsbereichen wie der Theologie und der Sportwissenschaft unterwegs ist, fallen einem manchmal Fragen vor die Füße, die in ihrer wissenschaftlichen Relevanz sicherlich zu vernachlässigen, mit Blick auf den Transfergedanken, den unsere Hochschulen und die Politik aber immer stärker fokussieren, durchaus von Bedeutung sind. Zum Beispiel die Frage, ob ein gläubiger katholischer Radrennprofi, der an die Transsubstantiationslehre, also den reellen Wandel von Wein und Brot in das Blut und den Leib Christi während des Abendmahls glaubt, unmittelbar nach der Eucharistie an der 3. Etappe der Tour de France teilnehmen kann – oder ob die Teilnahme am Abendmahl dann zum Tatbestand des Blutdopings zählt. Hier sind die Protestanten mit einem bildlichen Verständnis des Wandels von Brot und Wein fein raus.

Ich habe mir im Rahmen meiner Dissertation vor vielen Jahren einmal die Mühe gemacht, die Reisen Jesu Christi während der ersten acht Monate seiner dreijährigen messianischen Wirksamkeit – in Analogie der Reiseerzählungen der vier Evangelien – bei Google Maps eingegeben. Jesu Reisen summieren sich auf knapp 1100km. Und es ist mit Sicherheit davon aus zu gehen, dass Jesus Christus diese Strecke weitestgehend zu Fuß zurückgelegt hat. Heute rät uns Google Maps von der Nutzung des Fußweges auf dieser Strecke ab, da zum Teil „keine Bürgersteige oder Fußwege“ (mehr) existieren.

Ein aktiver Lebensstil, darauf komme ich später noch einmal zurück, reduziert das Risiko im Alter an einer Demenz zu erkranken. Jesus Christus war Wanderprediger und selbst unter der Annahme, dass er im höheren Alter und aufgrund zunehmenden Missionserfolgs weniger unterwegs gewesen wäre, hätte die Reisetätigkeit per pedes primär präventive Wirkung gehabt und damit wäre eine dementielle Erkrankung im Alter zumindest unwahrscheinlicher geworden.

Wir haben 2015 die DenkSport Studie gestartet. Ausgangspunkt war das Wissen, dass ein aktiver Lebensstil das Risiko im Alter an einer Demenz zu erkranken deutlich verringert. Und weil wir wussten, dass wir im Grunde genommen jeden, d.h. auch unfitte Menschen mit einem gezielten Trainingsprogramm körperlich wieder fit bekommen können, haben wir uns gefragt, ob es auch möglich ist mit einem gezielten, einjährigen Training bei Menschen, die bereits am Rande einer Demenz stehen und in den letzten fünf Jahren körperlich wenig aktiv waren, mental wieder fit zu bekommen und das Fortschreiten der Erkrankung positiv zu beeinflussen.

Kurz zusammengefasst: Ja! Unsere Daten nach einem Jahr Training zeigen, dass weniger die Trainingsintensität (wir haben Ausdauersport und Kräftigungsübungen miteinander verglichen) als vielmehr die Trainingshäufigkeit entscheidend war für die Wiedererlangung der körperlichen Fitness. Aus trainingswissenschaftlicher Sicht macht das auch Sinn: der Trainingseffekt in den ersten Monaten eines neuen Trainingsprogramms ist größer, wenn ich zwei bis dreimal die Woche mit moderater Intensität trainiere als wenn ich einmal mit hoher Intensität trainiere. Mit dem weiteren Trainingsfortschritt sollte dann jedoch auch an der Intensitätsschraube gedreht werden. Viel wichtiger aber war, dass bei unseren TeilnehmerInnen mit der Verbesserung der körperlichen Fitness auch eine Verbesserung der kognitiven Leistungsfähigkeit und des emotionalen Wohlbefindens einherging. Wir haben lange versucht, dass an (neuro-)physiologischen Faktoren fest zu machen, jedoch mit wenig Erfolg. Betrachtet man die Veränderung aber auf einer ganzheitlichen, systemischen Ebene, wird man feststellen, dass es zu einer entscheidenden Veränderung gekommen ist. Die Teilnehmer trauten sich nach einem Jahr wieder deutlich mehr zu. Körperliche Fitness führt zu körperlichem Selbstvertrauen und damit zur Selbstständigkeit.

Körperliche Fitness ist die Grundlage für ein selbstbestimmtes und selbstständiges Leben im Alter

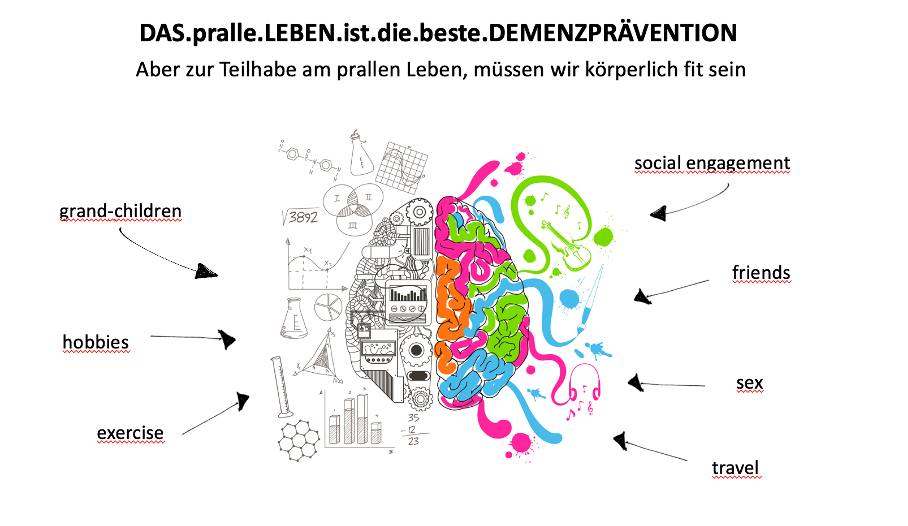

Und körperliche Fitness ist damit die Grundlage für gesellschaftliche Partizipation. Und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben führt zu einem multisensorischen Input für unser Gehirn. Immer wieder erlebe ich, das ältere Menschen Kreuzworträtsel lösen, mit der Erwartung kognitiv fit zu bleiben. Kreuzworträtsel rufen aber nur Bekanntes ab – im besten Falle! Und führen nicht zu einer plastischen Reorganisation des zentralen Nervensystems, was wir als Lernen bezeichnen. Einfache Dinge, wie einkaufen gehen, fordern komplexe Prozesse im Gehirn, die erst wahrgenommen werden, wenn sie nicht mehr funktionieren, weil sie nicht mehr gebraucht werden. Wenn ich Einkaufen gehe, brauche ich Orientierungsfähigkeit zur Navigation zum Supermarkt hin und im Supermarkt. Ich brauche mein Kurzeitgedächtnis, weil ich mich erinnern muss, was ich noch einkaufen wollte und ich brauche mein Langzeitgedächtnis, um ich zu erinnern, wo Butter, Brot und Toilettenpapier zu finden sind. Vor dem Supermarkt treffe ich einen alten Bekannten, wir tauschen uns aus über die Enkel und das soziale Leben vor Ort. Im besten Falle verabreden wir uns für ein gemeinsames Essen am Wochenende.

Wenn wir einen Muskel in Gips legen, weil der Knochen gebrochen ist, degeneriert der Muskel. Wenn wir das Gehirn nicht nutzen, degeneriert es auch – und zwar als erstes die Bereiche, die wir im Alltag am häufigsten gebraucht haben. Das beste Training für unser Gehirn sind nicht irgendwelche Denksport-Aufgaben oder irgendwelche Gehirntrainingsapplikationen auf dem Smartphone. Diese trainieren natürlich auch das Gehirn aber nur einen kleinen, sehr spezifischen Teil, nämlich den, den sie nutzen. Studien, ob es zu einem Übertrag auf den Alltag kommt, sind rar und lassen eher daran zweifeln. Ich will Ihnen ein Beispiel aus meinem eigenen Leben geben. Ich habe lange als Artist gearbeitet und kann, auf einem 2m hohen Einrad sitzend, drei brennenden Fackeln jonglieren. Dachte also immer, dass ich über ein hohes Maß an Gleichgewichtsfähigkeit verfüge. Als wir uns vor ein paar Jahren eine Slackline zugelegt haben, vor allem auf Wunsch und Drängen meiner Kinder, musste ich feststellen, dass die beiden deutlich besser waren als ich. Ich hatte also eine sehr spezielle Fähigkeit gelernt (Einradfahren), konnte aber die Fähigkeit das Gleichgewicht zu erhalten, nicht direkt übertragen auf die Slackline. Was ich jedoch hatte, war eine Strategie es zu lernen, weil ich mich erinnerte, wie ich Einradfahren gelernt habe und was wichtig ist.

Gehirntrainingsapplikationen sind ein netter Zeitvertreib, aber sie müssen schon sehr komplex sein, um eine Wirkung zu haben. Pokémon Go vor ein paar Jahren war eine solcher Erfolg, weil das Spiel den Spieler, die Spielerin gezwungen hat, sich in der Umgebung zu bewegen und orientieren. Das beste Training, was wir unserem Gehirn bieten können ist das pralle, reale Leben. Aber zur Teilhabe am realen Leben müssen wir körperlich fit sein. Ich bin der festen Überzeugung, dass ähnlich wie beim Zuwachs der kindlichen Intelligenz durch Bewegung (siehe nächstes Kapitel) auch im Alter Bewegung einen indirekt modulierenden Effekt hat. Natürlich wird es auch (neuro-)physiologische Veränderungen und Anpassungen geben. Aber viel entscheidender ist das körperliche Selbstvertrauen, was wir durch regelmäßige körperliche Aktivität gewinnen. Der Einstieg ins Renten- und Pensionsalter stellt für viele Menschen eine Zäsur dar, die über ein gesundes Leben im Alter entscheidet. Für viele stellt der Eintritt ins Rentenalter die Möglichkeit dar, neue Dinge zu erleben. Projekte und Ideen anzupacken, die schon lange auf Halde liegen. Mehr Zeit für die Familie, die Enkelkinder, Reisen, Handwerken, Sport. Für Viele ist es aber auch eine Belastung nicht mehr gebraucht zu werden. Insbesondere Menschen, die sich innigst mit ihrem Job identifizieren, verlieren den zentralen Halt im Leben. Und mit dem Job auch häufig ihr soziales Nahfeld. Sie ziehen sich zurück ins private, treffen weniger Menschen, konsumieren mehr TV, bewegen sich weniger, bekommen weniger Input. Ich überspitze etwas und male bewusst ein düsteres Bild. Das wird zum Teufelskreis, denn die körperliche Fitness nimmt ab, damit traut man sich weniger zu und verlässt nicht mehr das Haus. Soziale Isolation hatte ich oben als einen der Risikofaktoren für die Entwicklung einer Demenz genannt. Es verdichten sich die Hinweise, dass soziale Isolation DER Risikofaktor schlechthin ist. Weil soziale Isolation die anderen, bewegungsmangelinduzierten Risikofaktoren bedingt.

No responses yet